এক.

সাধন

সংগীতের জগতে তিনি লালন সাঁই, লালন ফকির নামে পরিচিত। লালন নামে বিখ্যাত

হওয়ার আগে তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল, লালমোহন কর। পিতার নাম মাধব কর, মাতার

নাম পদ্মাবতী। হিন্দু কায়স্থ পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিলেন। শৈশবেই তাঁর

পিতার মৃত্যু হয়। জন্মভিটা এলাকায় প্রতিবেশীরা নাকি তাঁকে ‘লালু নামেও

ডাকত। গড়াই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা (চাপড়া গ্রামসংলগ্ন) গ্রামে লালন ১৭৭৪

খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৬ বছর বয়সে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে (১২৯৭

বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক) ১৭ অক্টোবর ভোর পাঁচটায় ছেঁউরিয়ার আখড়ায় সজ্ঞানে

দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে নিঃসন্তান লালন বিশোখা নামে তাঁর স্ত্রী ও

পিয়ারী নামে একজন ধর্মকন্যা রেখে যান।

আর্থিক অসংগতির জন্য কোন

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লালনের গ্রহণ করা হয়নি। জন্মভিটা ছিল ভাটি অঞ্চল,

যেখানে ঘোর বর্ষাকালে নৌকো ছাড়া চলার কোন উপায় নেই। তবে, এলাকা জুড়ে ছিল

সাংগীতিক ঐতিহ্য। সেকালের লোক-সংস্কৃতি লালিত আঞ্চলিক পরিবেশ লালনের মানস

গঠনে গুরুত্বপ‚র্ণ ভ‚মিকা রেখেছে। শীত-গ্রীষ্মে পায়ে হাঁটা পথে দেখা পাওয়া

যেত যাত্রা দল, লোকসংগীতের মহাজনদের। সেখানে প্রকৃতি ছিল খোলামেলা, আবারিত

উদার। উতল হাওয়ায় লাজবনত নারীর গায়ের বসন পতাকার মতো উড়ে, পুরুষের ধ‚তি,

তবন। শরত বিকেলে আকাশে রঙের খেলা লালনের মনের চোখে ঝিমধরা রহস্য ঘনিয়ে উঠতো

না এমন প্রকৃতি লালনের ছিল না।

জ্ঞতি-কুটুম্বদের সঙ্গে বনিবনা না

হওয়ায় লালন মা ও স্ত্রীকে নিয়ে ভাঁড়ারা গ্রমের ভিতরেই দাসপাড়ায় সরে এসে

আলাদাভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। ভদ্রলোকের সংখ্যা সেখানে খুব একটা ছিল

না। তবে, সাংগীতিক আবহাওয়া ছিল। যা কিনা লালনের ভাবুক মনকে ভিতরে ভিতরে

নাড়া দিয়েছে। প্রচলিত আছে, যুবক লালুর একমাত্র সখ বা বিনোদন ছিল, গভীর রাতে

দাসপাড়ার মাঠে একাকী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ানো। ওর নিজের কোন ঘোড়া অবশ্য ছিল

না। দাসপাড়া গ্রামের কবিরাজ শুদ্ধাচারী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ছিলেন ঘোড়ার

মালিক। নিঝুম রাতে কবিরাজ মশাইয়ের ঘোড়া চুরি করে লালন দাসপাড়ার মাঠে প্রায়

রাতে ঘোরাঘুরি করতো। আস্তাবলে একরাতে ঘোড়া ফেরত দিতে গিয়ে বাড়ির চাকদের

হাতে লালন ধরা পড়ে। চোর চুরি করে তা আবার ফেরৎ দিতে আসে-এমন আশ্চর্য কথা

লালনের মুখে শুনে কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন বুঝতে পেরেছিলেন, ছন্নছাড়া, সাদাসিধে

প্রকৃতির নিশাচর এই যুবক আর যাই হোক, ‘চোর’ নয়। দোষীকে সামনে নিয়ে এলে

তিনি লালনের লালাটে দুই-এক বছরের মধ্যে বড় একটা ‘ফাঁড়া’ দিব্যচোখে দেখতে

পেলেন। যাতে তার মৃত্যুও হতে পারে। জানিয়েও দিলেন। এটি গল্প।

তবে,

লালনের জীবনে এই ‘ফাঁড়া’ ফলেছিল। দাসপাড়ারই প্রতিবেশি বাউলদাস ও অন্যান্য

সঙ্গীদের সঙ্গে যুবক লালন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে

গিয়েছিলেন। গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে আসার পথে প্রাণঘাতী জলবসন্তে আক্রান্ত হয়ে

লালন ঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সঙ্গীরা লালনকে মৃত ভেবে কোনরকম মুখাগ্নি করে

কলাগাছের ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এই দলটি দাসপাড়া গ্রামে ফিরে এসে

লালনের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে। লালনের বিধবা মা এবং স্ত্রী এই মৃত্যু

সংবাদ দুর্ভাগ্য হিসেবে মেনে নেয়।

অপরদিকে, লালনের অচৈতন্য দেহ নদীতে

ভাসতে ভাসতে কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়ার কালীগঙ্গা নদীর ক‚লে এসে ঠেকে। দৈবক্রমে

রাবেয়া নামে এক বিধবা মুসলিম নারী নদীতে ভেলায় ভেসে আসা মৃতপ্রায় লালনকে

নদী থেকে অন্যদের সহায়তায় তুলে গৃহে নিয়ে যান। দয়াবতী মুসলিম এই নারীর

অক্লান্ত সেবায় লালন জীবন ফিরে পান। কিন্তু বসন্তরোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট ও

মুখে গভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয়। সুস্থ হয়ে লালন ফিরে গিয়েছিলেন নিজ গ্রামে

জন্মদাত্রী মা ও স্ত্রীর কাছে। কিন্তু গ্রামের সমাজপতি ও আত্মীয়স্বজন

লালনের এই অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনকে অশুভ হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা

মুসলামানের গৃহে অন্নজল গ্রহণের কারণে এবং পারলৌকিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠান শেষে

জীবিত লালনকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সমাজ ও স্বজন কর্তৃক এভাবে

লালন প্রত্যাখ্যাত হলে মনের দুঃখে তিনি চিরতরের জন্য গৃহত্যাগ করেন।

তৎকালীন

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের এমন চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১)

‘জীবিত ও মৃত’ ছোটগল্পের কাদম্বরী নামক নারী চরিত্রে। গল্পের কাদম্বরী

দেবীকেও সমাজ সংসার গ্রহণ করেনি। হতভাগ্য বিধবা এই নারীকে মৃত ভেবে

ঝড়-বাদলের সেই রাতে দাহকারীরা শ্মশানে ফেলে এসেছিল। দৈবক্রমে এই নারীও

বেঁচে আত্মীয়-পরিজনের কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু সমাজ এবং পরিবার-তাকে গ্রহণ

না করলে তাকে আবার পুকুরে ডুবে মরে প্রমাণ করতে হয়েছে, কাদম্বরী দেবী মরে

নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অন্ধ বিশ্বাসের

অনুক‚লে ফয়সালা দিয়েছিলেন। এই আচার-অনুরাগী সমাজ লালনের সময়েরই ধারাবাহিক

অন্ধত্বের বিস্তৃতি।

লালনেরও সমাজচ্যুত হয়েছেন। আমাদের ভাগ্য

সুপ্রসন্ন, সমাজের বৈরী আচরণে ক্ষুব্ধ লালন আত্মহননের পথ বেছে নেননি। উল্টো

সংসার ত্যাগ করে প্রচলিত ধর্র্মের অমানবিক আচরণকে উপেক্ষা করে লালন

সমাজ-বিদ্রোহী হয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়ার জঙ্গলে নিভৃত সাধকের জীবন

বেছে নিয়েছিলেন। ‘মানুষ রতন’ খুঁজে ফিরেছেন গানে সুরে। এই জীবন লালনকে

চিরকালের একক সত্ত¡ার অন্বেষণে নতুন মানবিক জীবন দিয়েছিল।

লালনের সমাজ

সংসার ত্যাগের এই কাহিনি আমাদের জানা। এর চেয়ে একটু বেশি জানার আগ্রহ

আমাদের এই যে, একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক লালমোহন কর কোন প্রেরণায় ‘লালন’

হয়ে ওঠেন! একজন সাধারণ কালী ভক্ত সাধক কী করে পরমত সহিষ্ণু সাধক রামকৃষ্ণ

পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) হয়ে ওঠেন! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) ত্রয়োদশ

পুত্রসন্তানটি কোন জ্যেতিকে ধারণ করে বিশ্বপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ

(১৯৬১-১৯৪১) হয়ে ওঠেন! একজন অবিশ্বাসী নরেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কোন

ইশারায় জগৎ বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) হয়ে ওঠেন! আধুনিক

কলকাতার বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামের একজন দুখু মিয়া বিস্ময়কর প্রতিভা

ধারণ করে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) হয়ে ওঠেন! এদিকে ছাতকের

দিরাই উপজেলার উজানজল গ্রামের দরিদ্র কৃষক ইব্রাহীম আলীর ছয় সন্তানের মধে

একমাত্র পুত্র লালনের উত্তরাধিকার শাহ আবদুল করিমের (১৯১৬-২০০৯) কেন জন্ম

হয়! পথ ভিন্ন হলেও সাধনার জগতে এঁরা পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। একই উৎস থেকে

এঁদের জন্ম। পৃথিবীতে মহাকাল মানবতার কল্যাণে সঠিক সময় এঁদের যাঞ্চা করেছে।

আর স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিভা, দিব্যজ্ঞান তাঁদের যাঁর যাঁর পথে,

গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে।

দুই.

বলা হয়েছে, যৌবনের মধ্যভাগে লালন

গৃহত্যাগ করেছিলেন। সমাজ-সংসার থেকে বিচ্যুত লালনের জীবন এরপর থেকে প্রচলিত

ধর্ম ও সমাজের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়নি। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে তিক্ত

অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে লালন বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজ-সংসারে প্রচলিত ধর্মের

ভিতরে মানবতাবাদী প্রেমধর্মের কোন জায়গা নেই। হতাশ এবং ক্ষুব্ধ অন্তরে এর

ফলে তাঁর যে জিজ্ঞাসার জন্ম হয়েছিল, তারই সন্ধানে পথ চলতে চলতে সেই পথের

দিশা পেলেন সিরাজ সাঁই নামে একজন তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ-পুরুষ, সাধকের সান্নিধ্যে

ও দীক্ষায়।

আমরা বিশ্বাস করি, সব সাধনারই ম‚ল গন্তব্য এক জায়গায়। অদেখা

রহস্যের সান্নিধ্যে পৌঁছা। রামকুষ্ণ পরমহংস দেব যেমন বলেছেন, ‘যত মত, তত

পথ’। কারো সাধনা সহজ ভক্তি ও প্রেমধর্মে। কেউ মুক্ত মন নিয়ে, উদারতার

একতারায়। বাণী ও সুরের গভীর নিমগ্নতায়। কেউ ধ্যানের জায়নামাজে। কেউ

মন্দিরে, কেউ গীর্জায়, কেউ প্যাগোডায়। তাঁরা সকলেই ভেবেছেন, পৃথিবীটা সবসময়

মানুষের বসবাস যোগ্য হবে। সব সাধারণ ও সহজ মানুষের মিলনের স্থান হবে এই

পৃথিবী।

যাঁরা লালন পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন, মরমী সম্রাট লালনের

সংগীতের বাণীতে ও সুরে বিষয়-আসক্তিমুক্ত জীবনের কথা বলা হয়েছে। যে জীবনকে

লোভ, লালসা, মোহ, সম্পদ, ধন-দৌলত কাবু করতে পারে না। লালনের মতো হৃদয়

পাপ-হিংসা দ্বেষমুক্ত একটি মানবিক ভুবনের স্বপ্ন দেখেছেন। মানুষের জীবনের

সমস্ত কুকর্মের আকর এই দেহকে তাই প্রথমে আয়ত্তে আনার সাধনা করেছেন। এঁদের

কোন শাস্ত্র নেই। আছে গান এবং গুরু যা বলেন, তাতেই সাধন ভজনের নির্দেশ

থাকে। অর্থাৎ গুরুমুখী সাধনা। গুরু মানে শিক্ষক। জগতে এমন কোন্

ধর্মশাস্ত্র, জ্ঞান-বিদ্যা আছে, যা গুরু বিনে আত্মস্থ করা সম্ভব ? সাধক

লালনের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য হলো, এঁদের সহজিয়া দর্শন। তাঁরা নানা পর্বে

তাঁদের চিন্তা ও উপলব্ধিকে ভাগ করে সংগীতের বাণীতে ও সুরে অনুসরণ করেন।

এইসব পর্বগুলো যেমন, দেহতত্ত¡, মানুষতত্ত¡, গুরুতত্ত¡, সৃষ্টিতত্ত¡, আল্লাহ

ও নবীতত্ত¡, কৃষ্ণ ও গেীরতত্ত¡, সমাজতত্ত¡ ইত্যাদি।

জ্ঞাত যে, বাংলা

সাহিত্যের আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ও সাধন-সংগীত। সেখানে ভাবে ও ভাষায়

(সান্ধ্যভাষা) যে হেঁয়ালি আছে, এই হেঁয়ালির ধরাবাহিকতা লালন সংগীতের গোপন

সাধনা-সংকেতেও আছে। তাঁদের গোপন সাধনতত্তে¡র কথা সম্প্রদায়ের বাইরের কাউকে

না জানানোর জন্য চর্যার সিদ্ধাচার্যদের মতো লালন, তাঁর অনুসারীদের এই

সতর্কতা। ভাব সাধনার সঙ্গে সংগীতের যে নিবিড় যোগাযোগ আদি নিদর্শন থেকে আজও

আছে। নবদ্বীপে যে গানের বাণী গৌর নিতাইয়ের উঠোনে সুর তোলে, সেই ভাবের

একতারা লালনের আখড়ায়ও আনন্দে নৃত্য করে। এপ্রসঙ্গে দুটি গান পাশাপাশি স্মরণ

করা যেতে পারে।

প্রথমটি :

তারে কৈ পেলুম সই, হলাম যার জন্য পাগল।

ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব।।

তিন পাগল, যুক্তি করে ভাঙল নবদ্বীপ।।

আর লালনের গান :

তোরা কেউ যাস নে ও পাগলের কাছে।

তিন পাগলে হল মেলা নদে’ এসে।। (দ্রষ্টব্য : আবুল আহসান চৌধুরী : আমার লালন)

লালনকে

কেন্দ্র করেই প্রকৃতপক্ষে বাংলার বাউল-সংস্কৃতি লালিত ও বর্ধিত হয়েছে।

লালনের সমাধি স্থান আজ ভাব-সাধকের প্রিয় বিশ্বতীর্থ। লালন এবং তাঁর প্রকৃত

অনুসারীদের সহজিয়া জীবন-যাপন অমানবিক নয়, যার সর্বশেষ উদাহরণ সিদ্ধপুরুষ

শাহ আবদুল করিমসহ অসংখ্য বাউলের সাধনা।

ত্যাগ, নিষ্ঠা, কঠিন সাধনা

তাঁদের নিত্য-কর্ম। মানুষকে ঘিরে তাঁদের আবর্তন। ‘মানুষের চেয়ে বড় কিছু

নাই’ যে মানুষ লালন ফকির ছিলেন সেই মানুষের ভাব-জগতের মনের রাজা। তাঁর

গানের অন্তরে দেহতত্ত¡ আছে বটে, তবে এও আছে যে, এই দেহের মধ্যেই ‘পরম

পুরুষ’, ‘মনের মানুষ’, ‘অটল মানুষ’, ‘অধর মানুষ’, ‘ভাবের মানুষ’, রসের

মানুষ’, ‘অচিন পাখি’, ‘সাঁই নিরঞ্জন’, ‘অদেখা মানুষ’র উপস্থিতি আছে।

বলেছেন, দেহবিচারের মাধ্যমে নিজেকে চিনতে পারলেই ‘পরম পুরুষে’র সন্ধান

পাওয়া যায়। কী আশ্চর্য ! সেই একই কথা, শহড়ি ঃযুংবষভ. নিজেকে খুঁজো! একে

পাওয়ার জন্য লালন মানবদেহকে কখনো ‘ঘর’, কখনো ‘আরশিনগর’ কখনো ‘খাঁচা’,

‘বারামখানা’ নামে অভিহিত করেছেন। লালনের ব্যাকুল সন্ধান তাঁর বিখ্যাত গানে :

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।

তারে জনম-ভর একদিন দেখলাম না রে।।

নড়ে চড়ে ঈশান কোণে

দেখতে পাইনে এ নয়নে

হাতের কাছে যার

ভাবের হাটবাজার

ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।।

অথবা

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।

কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চক্ষেতে।।

লালনের সাধন-সন্ধান গুরুবাদী লৌকিক ধর্ম। গুরু বিনা যার সাধন-ভজন বৃথা। যেমন : লালনের বিখ্যাত গান :

ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার

সর্ব-সাধন সিদ্ধ হয় তার।...

লালন তাঁর গানে সৃষ্টিকর্তা ও গুরুর অভিন্নরূপ কল্পনা করেছেন। একক সত্ত¡াকে ‘মুরশিদ’ বলেছেন। যেমন :

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।

মুরশিদের চরণ-সুধা

পান করিলে হরে ক্ষুধা

কোরো না দেলে দ্বিধা

যেহি মুরশিদ সেহি খোদা

বোঝ ‘অলিয়ম মুরশেদা’

আয়েত লেখা কোরানেতে।...(ন র, বাএ, সপ্তম খÐ, পৃষ্ঠা : ৯৮)

আমরা বলেছি, ভাবের রাজ্যে সব সাধক সাধানায়, চিন্তায় এক, একাকার। তাঁদের

গন্তব্য এক, পথ ভিন্ন। পরের প্রজন্ম অদ্বৈতবাদী কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর

ইসলামী গানে নবী মোহাম্মদকে (দ) মুরশিদ ভাবনায় বহু সংগীতে বন্দনা করেছেন।

নজরুলের ইসলামী সংগীতে নবী প্রশস্তি ম‚লক গানের সংখ্যা বেশি। যেমন :

তৌহিদের মুরশিদ আমার মোহাম্মদের নাম

মুরশিদ মোহাম্মদের নাম।

ওই নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদায় কালাম

মুরশিদ মোহাম্মদের নাম।।

অথবা

মুরশিদ পীর বলো,

(ওগো) রসুল কোথায় থাকে

কেমন করে কোথায় গেলে

(ওগো) দেখতে পাব তাকে। (নজরুল রচনাবলি : বা এ, একাদশ খÐ : পৃ. ২৬৭)

আমরা লক্ষ করেছি, এমন সাধক বিরল, যিনি প্রচলিত সমাজ, জাত-পাত ও অধর্মকে

প্রত্যাখ্যান করেননি। লালনও তেমনি। ছুঁতমার্গ আর জাতপাতের অসারতা প্রসঙ্গ

লালন বহুবার তাঁর বাণীতে তুলে ধরেছেন। যেমন :

জাত না গেলে পাইনে হরি

কি ছার জাতের গৌরব করি

ছুঁসনে বলিয়ে।

লালন কয় জাত হাতে পেলে

পুড়তাম আগুন দিয়ে।

ফকিরের আরেকটি গানে :

জগৎ-বেড়ে জেতের কথা

লোকে গৌরব করে যথা-তথা

লালন সে জেতের ফাতা

বিকিয়েছে সাধ-বাজারে।

স্মর্তব্য, নজরুলের ‘জাতের নামে বজ্জাতি’ নামের বিখ্যাত কবিতা অথবা সংগীতের চরণ :

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া

ছুঁলেই তোদের জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া....(বিষের বাঁশী)

মানুষকে পৃথকীকরণের প্রচলিত ধর্মে লালনের আত্মজিজ্ঞাসার সমাধান তিনি নিজেই করেন। যেমন : অপর একটি গানের মর্মে আছে :

গর্তে গেলে ক‚পজল হয়

গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়

ম‚লে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়

ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে।...

ম‚লে স্রষ্টা এক, সৃষ্টি এক, বৈচিত্র্যে ভিন্ন। এই তত্ত¡ জটিল মন হলে কঠিন। তা না হলে নয়।

লালনের

সংগীত, সাধনা ও দর্শন লৌকিক জীবনের গÐি অতিক্রম করে আজ শিক্ষিত নাগরিক

জীবনকেও স্পর্শ করেছে। তিনি কালোত্তীর্ণ হয়েছেন। গত দুই শতাব্দী ধরে

লালন-ভাব সংগীত মানুষের অন্তর দখল করে আছে। বাউল-সম্রাটের প্রতি ভাবুকের

আগ্রহের পরিধি বাংলাদেশের গÐি ছাড়িয়ে বিশ্ব-ভ‚গোলে আন্তর্জাতিক মনোযোগ

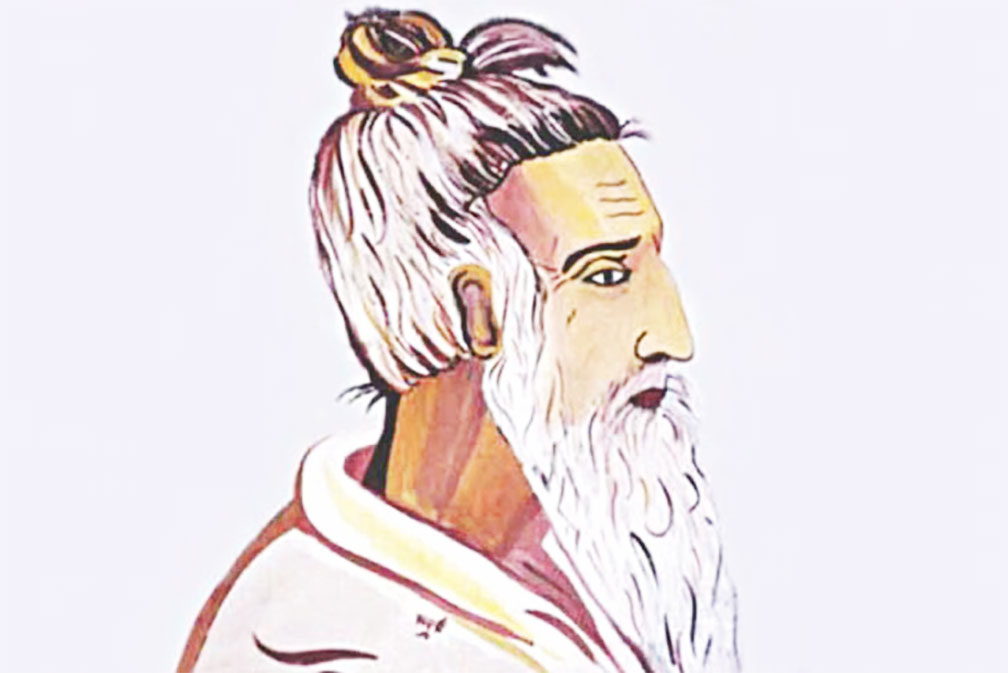

ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

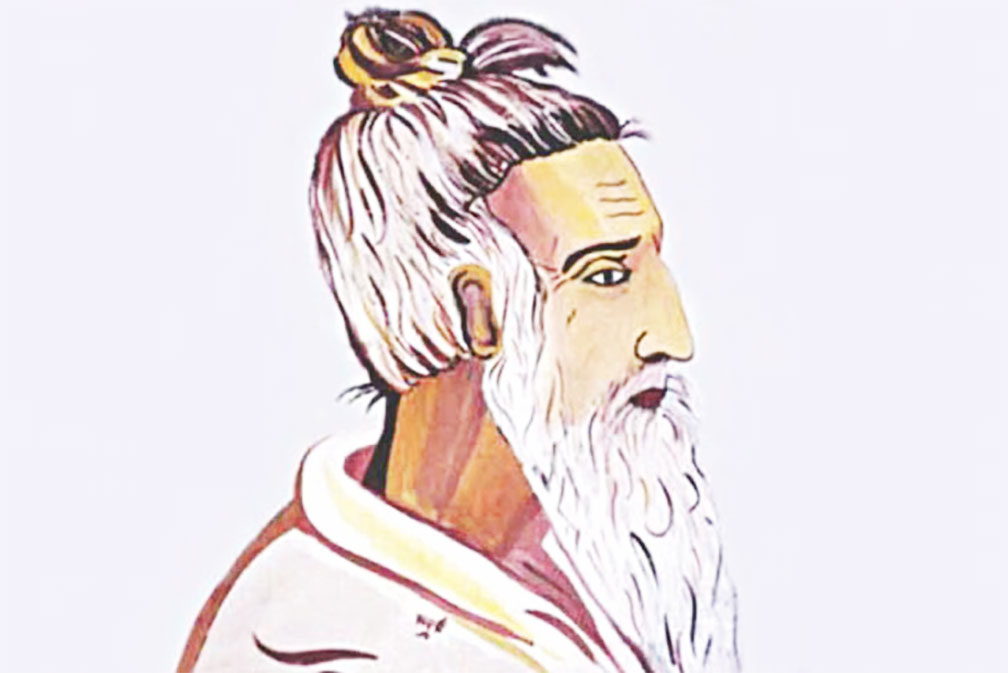

নাম উল্লেখ করা হয়। বিখ্যাত চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ঠাকুরের চিত্রপুস্তক ‘টোয়েন্টি-ফাইভ কলোটাইপস ফ্রম দ্য অরিজিনাল ড্রইংস বাই

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ টেগোর’, যেটি বিলেত থেকে ছাপা হয়, তাতে তাঁর আঁকা লালনের

একটি রেখাচিত্র আছে। এই প্রতিকৃতিটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন ১৮৮৯

সালের ৫ মে, ২৩ বৈশাখ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দে শিলাইদহে পদ্মানদীতে হাউসবোটের ওপরে

লালন ফকিরকে বসিয়ে। এটিই লালন ফকিরের একমাত্র প্রতিকৃতি যা বর্তমানে

ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

জাপানী ভাষায় লালনের গানের প্রথম অনুবাদক,

রবীন্দ্র-অনুরাগী জিননোৎসুকে সানো’র (সানো সান) মাধ্যমে বিশ শতকের প্রথম

দশকেই লালনের গান জাপানে পৌঁছে যায়। এই জাপানী গবেষক ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নিজ

ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাস অনুবাদ করেন যাতে লালনের ‘খাঁচার ভিতর

অচিন পাখি কমনে আসে যায়’ গানটির উল্লেখ আছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর

অভিভাষণে লালনের উক্ত গানটির ইংরেজি অনুবাদ দেশে-বিদেশে তাঁর বক্তৃতায়

লালন স্মরণ করেছেন বিধায় লালন বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেতে শুরু করেন।-(আবুল

আহসান চৌধুরী : আমার লালন : ঐতিহ্য : ২০২৪ : পৃ. ৪০৭)

লালনের

মর্ম-সাধনার পরিচয় আছে তাঁর গানের বাণীতে। সাঁইজির দীর্ঘজীবনের সাধনা তাঁর

সংগীতেই নিবেদিত ও সমর্পিত ছিল। গান রচনা করেছেন মুখে মুখে। শিষ্যরা শুনে

তা সাথে সাথে আত্মস্থ করেছে। গেয়েছে। সাধক পরম্পরায় এই সংগীত প্রচারিত হয়ে

এসেছে। সত্যিকার অর্থে লালনকে জানতে, চিনতে হলে এই সাধকের বিপুল সংখ্যক

গানই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। দীর্ঘ জীবনের শেষ মুহ‚র্তেও দেহত্যাগের আগে

তিনি পরমপুরুষের দর্শনে মরমী কন্ঠে গেয়েছেন অন্তিম গান। যা তাঁর লোকজীবন

থেকে লোকান্তরে যাওয়ার সময়ের অন্তিম প্রার্থনা সংগীত। বলেছেন :

পার কর হে দয়ালচাঁদ আমারে।

ক্ষম হে অপরাধ আমার ভবকারাগারে।।

ভবকারাগার

থেকে মুক্তির আকুতি অথবা জীবন-সংগীত সাধক লালনের সমগ্র সৃষ্টি। অনুভবের

বাইরে যা আত্মস্থ করার কোন বিকল্প পথ নেই। সমাজমনষ্ক সাধক, মানবতাবাদী,

ভক্তির গানের লালন, প্রাণের লালন, কালান্তরের পথিক লালন, মনের মানুষ লালন’র

সিদ্ধ পথের অভিযাত্রা ভাবের সমাজে নিরন্তর চলবে ততদিন, যতদিন মানুষের হৃদয়

অচিন-রহস্য সংগীতের সুরে আন্দোলিত হবে, ধুকপুক করবে।

...............

১৬. ১০. ২০২৫

কুমিল্লা।

(রচনাটি কুমিল্লা নজরুল ইন্সস্টিটিউট প্রাঙ্গণে সচেতন রাজনৈতিক ফোরাম আয়োজিত লালন স্মরণোৎসবে পঠিত)